横長画像の豆本の作成

| 別ページで文章主体の縦長豆本作製を述べましたので、ここでは、画像主体の横長版豆本について述べます。 |

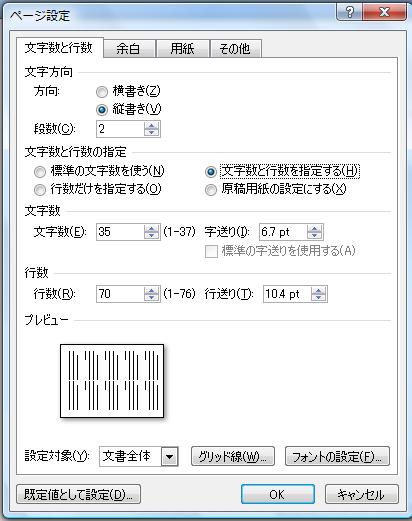

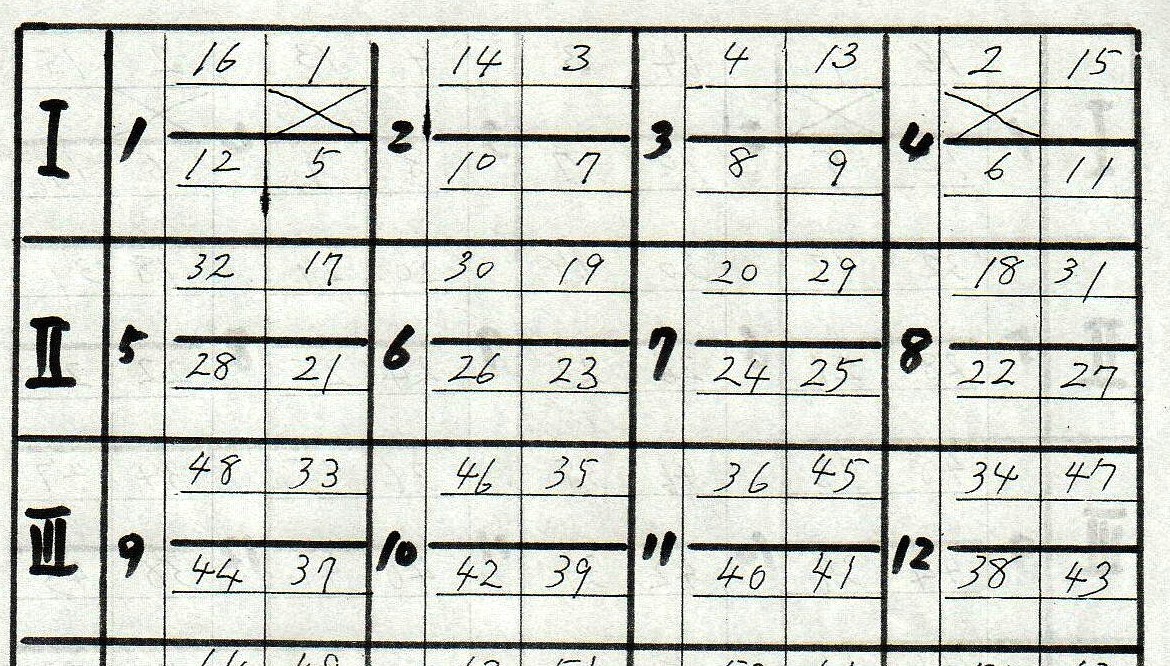

横長版の前に文章主体縦長版の割り付けを応用した縦長版の割り付け (専門用語では「面付け」) を述べておく。 下段のような割り付け表を用意する。 これは縦八つ折り右開き用である。表の見方詳細は別ページ「編集について」を参照のこと。 横一列16枠を4ページ分ずつ4段に分け、用紙一枚(一折丁)に印刷する。右から4ページずつ1段から4段まで。 4段というのは、A4横用紙上半分表裏が1・2段、下半分表裏が3・4段で、下側は倒立した形で印刷される。 上段の数字は枠順(ページ順)であるが、このばらばらの配列が折り畳むと1〜16のちゃんとした順になるから、 この数字に従い文章でも画像でも配列してゆくことになる。 最初の1・2枠黒丸は見返し紙を貼り遊び紙になるところなので、必ず何も入らない。 3は扉(タイトル)で その裏側になる4は通常は空白である。 5は「見出し」としてあるが、作品の解説などにも使える。 6から本文または画像が始まるのだが、解説が長かったり目次を入れたりして、8から始めることもある。 以下枠順に従い機械的に画像の順を入れていくだけで、下段のような表になる。 二丁以降も数字が前の丁より16ずつ大きくなるにすぎない。

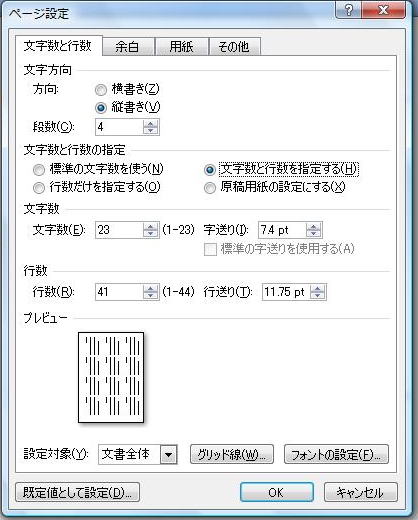

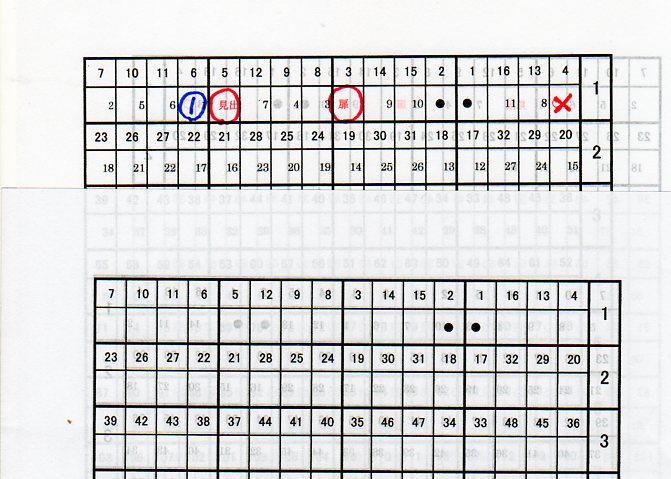

こうして出来あがった縦長版画像豆本の第1丁の実例が下2図(表裏2面)。   印刷された丁を、裏偶数段面を内側に左から二つ折り、次に下から二つ折りすると倒立が解消、更に横に二つ折りする。 こうして、八つ折り、16ページの折り丁が出来あがる。 割り付け表を用意する。これは横長左綴じ・左開き用である。 右綴じ開きの場合は数字を対称的に入れ替えればよい。 ローマ数字Ⅰ、Ⅱ・・・は折丁番号、太数字は印刷番号、細数字は枠番号である。 細数字1,2×は見返紙貼付用、3,4は扉用として空白、5は小見出しとして、6から中身部分が始まる。 横長も縦長も、レイアウトが違うだけで、方法はどちらも同じである。

上左は印刷された第Ⅰ折丁の表1,3印刷ページ、 右は裏2,4ページで、 1・3段1ページは正立、2・4段3ページは倒立、 1・3段2ページは正立、2・4段4ページは倒立している。 |

||||||

印刷に関しては、文字主体・画像主体、縦長版・横長版、右開き・左開きなと゛に関係なく、すべて同じである。 すなわち、1枚の丁は、1表、2裏、3表、4裏の4回に分けて印刷する。 例として5丁の場合、以下のようになる。 ① 5枚の用紙をセットする。用紙は両面印刷用、出来れば両面スーパーファイン用にする。 ② 印刷設定でページ指定をするが、3ページおきの指定になる。 1回目 1,5,9,13,17 2回目 2,6,10,14,18 3回目 3,7,11,15,19 4回目 4,8,12,16,20 ③ 1回目5枚の表が印刷されたら、全体を長い辺に平行に裏返してセットし、2回目裏を印刷する。 透かして見ると、表・裏では画像の向きが反対で、交互の段に印刷されている。 ④ 2回目裏印刷が終わったら、全体を短い辺に平行に返して、再び表の印刷をする。 2回目に印刷された裏部分の表部分が印刷されたことになる。 ⑤ ③と同じように長辺に平行に裏返して印刷する。 1回目の裏部分が印刷されたことになる。 透かして見て、タイトルも含めた各画像が、裏表でひどくずれてないか確認し必要ならば原版を修正する。 ※ ページ指定は此の順で1回に纏めて指定でき、印刷しながら順に手差ししていくこともできる。 いずれにしろプリンターは、手差しが出来るものでないと面倒である。 |

||||||

製本は 縦長版と横長版とでは折り方が違うだけで、あとの違いは無い。 ① 偶数印刷ページ面を上にして、数字の大きいページが正立するように縦に置き、下から二つ折りにする。 偶数面が内側になる。 ② そのまま、 さらに下から二つ折りすると、横に細長く折られて中央に綴じ穴の点が見えるはずである。 そうでないときは綴じ穴が内側になっているので折り方のミスである。 ③ その綴じ穴に定規を当てて、正確に二つ折りする。 以下は通常の手順に従って製本する。 別ページ「 製本について」を参照されたし。 |

別ページの『豆本』へ戻る

別ページの『豆本を作る』へ戻る

ご質問・ご感想など掲示板にどうぞ。

豆本は非売品ですが、実物をご覧になりたいようでしたら、御相談ください。